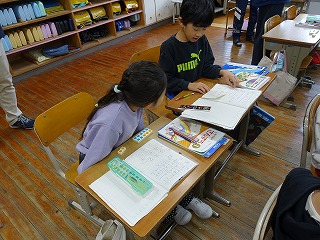

「12−7」の答えは「5」。大人はその式を見た瞬間に「5」という数字が頭に浮かぶでしょう。では、どのようにして「5」という数を導くことができるようになったのでしょう。繰り下がりのある引き算の答えの導き方は、4種類の計算の仕方があります。「数えひき」、「減加法」、「減減法」、「補加法」です。「数えひき」は「12」から「7」ひくので、「11,10,9、…」と「12」から「7」数えながら数を減らしていく方法です。「減加法」は「12」を「10」と「2」に分解し、「10」から「7」を引き、残った「3」に「2」を加えて答えを導きます。「減減法」は「7」を「2」と「5」に分解し、「12」から「2」を先にひき、残りの「5」を「10」からひく方法です。「補加法」は「7」が「12」になるまで「8、9、10、11、12」を数えます。すると、数えた数は「5」ですので答えは「5」となるのです。この4種の中から、小学1年生では「減加法」を主に指導しています。今日の授業はこの減加法をしっかり理解して、どんな数でも繰り下がりのある計算ができるように、その計算の手順を言語化できることが目標でした。4月に入学して7ヶ月経った子どもたちは先生の話をよく聞き、ブロックを使いながら考えをまとめ、友達と考えを交流する活動に一生懸命取り組みました。たくさんの先生がいてとても緊張したでしょうが、よく頑張っていました。

3年1組では、先輩教師による図画工作科の指導法について学ぶ授業がありました。子どもたちは粘土遊びがとっても大好きで、指先を使っていろんな形づくりを楽しみますが、さらに子どもたちの表現を広げるための方法を学びました。粘土の形をつくる手法を知った子どもたちは、グループで話し合い、自分たちだけの「粘土ランド」をつくりました。発想豊かな子どもたちの「つくりたい!」ものが、粘土を形作る手法を学ぶことで、表現豊かな作品になりました。

6年1組が主催する「けいどろ」2日目。今日は6年1組VS高学年です。低学年の部で気づいたことを話し合い、より楽しくできるように場づくりから工夫されていました。6年2組も1組には負けないと真剣に楽しみました。4年生も5年生も頬を紅くして一生懸命駆けまわり、全力でけいどろを楽しんでいました。先生たちも参加し、楽しい昼休みになりました。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2026年1月16日スマイル集会・

お知らせ2026年1月16日スマイル集会・ お知らせ2026年1月15日中学校ってどんなところ?・おいしいご飯が炊けました!・すまいるスマイル展

お知らせ2026年1月15日中学校ってどんなところ?・おいしいご飯が炊けました!・すまいるスマイル展 お知らせ2026年1月13日委員会活動・1年1組算数の学習

お知らせ2026年1月13日委員会活動・1年1組算数の学習 お知らせ2026年1月8日3学期 始業式

お知らせ2026年1月8日3学期 始業式