今年は戦後80年という節目のため、8月9日の平和集会では「被爆体験者の講話」を計画しました。

1学期はそれに向けて、

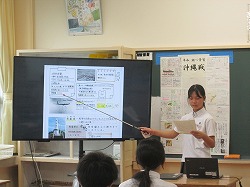

・1年生は「小野地区・諫早、長崎から考える平和」

・2年生は「他地域から考える平和」

・3年生は「世界の現状を知り、未来をつくる平和」というテーマでそれぞれ調べ学習を進め、各学年で発表会をしました。

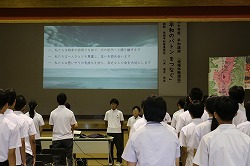

その集大成として平和集会を実施し、第1部「小野中学校平和の取組報告」、第2部「被爆体験者の講話」、第3部「祈りの時間」という3部構成で行いました。

第1部では、学習委員会が、事前に全校生徒に取った「平和に関するアンケート」を集約、分析したものを発表しました。

各質問項目の正答率や意識調査の内容を紹介しました。他県では、原爆が落とされた日時すらわからないと答える人もいることから、長崎県民として、原爆投下の恐ろしさや平和の尊さを伝えることが必要だということを考えさせられました。

第2部では、「平和のバトンをつなぐ」という題で、被爆体験者の平和講演を実施しました。講師の先生は、長崎平和推進協会職員の「八木道子」先生でした。

八木先生は、当時6歳で、鳴滝町にある自宅で被爆され、小学校教員として働きながら「被爆教師の会」で活動を行い、退職後には平和推進協会の一員として「被爆体験講話」をされている方です。

今回の講話では、スライド(当時の写真等をまとめたもの)を使いながら長崎原爆の威力や恐ろしさを、当時の体験を踏まえながらお話くださいました。

また、原爆投下当日のお話では、あの朝は空襲警報が解除された直後だったので、自宅の屋根から見えた飛行機が自国のものと思って、「がんばれ〜」と手を振っていたエピソードや、あとからそれは米機だったこと、爆風の凄まじさや避難時の負傷者のようすをリアルにお話くださいました。また、避難した防空壕で母を待つ際の不安や心細さなども知ることができました。

第3部では、「祈りの時間」とし、平和式典の視聴(黙祷、市長の平和宣言)後に、小野中学校平和宣言を行いました。

一、私たちは戦争の悲惨さを知り、次の世代へと語り継ぎます。

一、私たちは一人ひとりを尊重し、互いを認め合います。

一、私たちは思いやりの気持ちを持ち、身近な人の命を大切にします。

一人ひとりが平和のためにどんなことができるか。身近なところから世界まで視野を広げることができました。そして、お互いを思い合うことを意識して生活していこうという、平和への思いを強めることができました。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2026年2月12日令和8年度 新入生向け入学説明会

お知らせ2026年2月12日令和8年度 新入生向け入学説明会 学校だより2026年2月12日学校だより第13号を発行しました。

学校だより2026年2月12日学校だより第13号を発行しました。 学校だより2026年1月15日学校だより第12号を発行しました。

学校だより2026年1月15日学校だより第12号を発行しました。 お知らせ2026年1月7日1月行事予定を各種資料に掲載しました。

お知らせ2026年1月7日1月行事予定を各種資料に掲載しました。